弗朗哥·莫莱蒂 | 定量研究之前途和问题:我的个人反思

转载请注明“刊载于《数字人文研究》2023年第1期”;参考文献格式:弗朗哥·莫莱蒂.定量研究之前途和问题:我的个人反思[J].张靖,译. 数字人文研究,2023,3(1):18-23.全文PDF已在知网、万方及编辑部网站(http://dhr.ruc.edu.cn)上发表,此处注释及参考文献从略。

弗朗哥·莫莱蒂 张靖/译

作者简介:弗朗哥·莫莱蒂(Franco Moretti),美国斯坦福大学人文社科学院人文学荣休讲席教授; 张靖(译者),中国人民大学国际文化交流学院副研究员。

必须用现实世界的方式来考查历史研究视角下的人类世界。我们必须观察、推演,通过暂时的假设关联结果、设想实验并寻找规律。

费尔南·布罗代尔(Fernand Braude)

我将从中间部分开始,从2002年在斯坦福大学与马修·乔克思(Matt Jockers)的相遇开始。乔克思作为“数字专家”加入了英语系,而我正在做一个系列讲座,也就是后来结集出版的《图表、地图和树形图》(Graphs Maps Trees)。一来二去,2004年我们一起计划开一门研究生研讨课——电子数据和文学理论。我们担心选课的人会让我们应接不暇,结果来了四五个人,且只有一人留下来,一位德国学生——他刚来美国进行一个学期的海外学习,不知道该如何脱身。

对我而言,定量工作的决定性推动力来自经济理论家南多·维亚内洛(Nando Vianello),他在20世纪80年代给了我一本布罗代尔的《资本主义的动力》(Dynamique du Capitalisme)。书中描述了人口、地理和历史时间的多尺度,还有作为世界之城的安特卫普:历史似乎变得更加广阔,也更加触手可及。布罗代尔的书有一些巴尔扎克式的东西;每一部分都在增加情节,越来越复杂;它活力四射、污浊泥泞、富有生活气息——充满了各种各样的思想。其《文明与资本主义》(Civilizazion and Capitalism)提出的工业起飞让我重新思考小说的兴起;《地中海》(The Mediterranean)中的旁白似乎在呼吁建立一部文学地图册;经济周期被当作《图表、地图和树形图》的文体模型;有关“长期性”(longue durée)的文章在各处都可看到一点。这是一部“硬”历史,布罗代尔的历史,以社会科学为模型(“比历史更科学”),并始终对定量序列开放:这就是我喜欢它的原因。在马克思主义批评家把拉康和德里达看得比马克思还重要、审查式的道德主义抬头的年代,学习布罗代尔是一种解脱。我想,没有马克思主义的唯物主义历史,总好过正在变成“不过是一种思想”的马克思主义(布莱希特的说法)。

年鉴学派(Annaliste)史学还有一个进一步的承诺:让被遗忘的文学世界复活——随着时光流逝,99%实际创作出来的作品已经被只关注经典作品的文学批评所忽视。斯坦福大学的一个早期集体项目被称为“亚特兰蒂斯”(团队工作——新方法的一个新奇之处)。安德烈·勒罗瓦古尔汗(André Leroi-Gourhan)在《手势与言语》(Gesture and Speech)中写道:“我们更了解人们为了声望而交换商品,却不太了解每天都在进行的各种交换;更了解婚嫁的金额,却不了解蔬菜的售卖……”。我们的想法是:将我们的探究拓宽到“日常”文学就可以揭示出的文化生态系统中出乎意料的、基本的方面,超越经典作品辉煌但狭窄的小天地。在这一切的背后隐藏着一个非常明确、非常不可能实现的雄心:创建文学的编年史(annals),就这么简单。

多年后,事实证明,数量巨大这一点在文化领域与在经济领域的作用不同。但与此同时,研究工作已经开始,并得到一个观念的支持,即相信我们可以从自然科学中学到很多东西——这与布罗代尔的想法并无差别。2010年9月,我在斯坦福文学实验室的第一次会议上说,让我们把要做的工作看作是前辈们所说的“科学与文学”(science and literature)或“文学的科学”(science of literature)的加强版,或者任何其他。名目在当时并不重要。重要的是,问题提得好、分析很清楚、脚踏实地等给人带来的快乐;重要的是那些新事物——散点图、图表、网络、公式,等等——所带来的无尽惊喜,我们正在学习构建这些东西,它们正变得越来越抽象,越来越具有挑战性。我们永远不知道会发生什么,当一个图表被投射到实验室的墙上,我们必须说出在其中看到了什么(学习描述——另一件新奇的事)。杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)说:在这个符号的丛林里,尽可能去找到一种秩序。我们觉得我们得到了一个独特的机会:拿起传说中的理论传统——俄罗斯形式主义、风格批评(Stilkritik)、结构主义,并给予它们应有的实证基础。我们有一千件事情要学,甚至有几件事要说。

加斯顿·巴什拉(Gaston Bachelard)在《科学精神的形成》(The Formation of Scientific Spirit)中写道:“抽象解放了精神”;被解放的精神则要反对其旧的自我,“我们只知道反对以前的知识……强调所谓的具体的、真实的、自然的、直接的经验会是多么大的障碍”。这些话正确地描述了定量研究的早期阶段,它对“自然和直接”的阅读行为不屑一顾,这种阅读行为曾经是文学研究的基础,当时正被新语料库前所未闻的规模和算法力量所藐视。那是一个快乐、无忧无虑的季节。

实事求是地说,我工作的第一步是从原初环境中提取特定元素构建一个序列——定量批评就是序列批评——并用各种方式去测量这个序列。从我在《欧洲小说地图集》(Atlas of the European Novel)中迈出的第一步开始,如此操作让我看到尝试选择一些形式上的特征似乎是正确的方法:简·奥斯汀情节的转折点、体裁和地理之间的相关性、普罗普《故事形态学》(Morphology of Folk Tales)中“中介空间”的宽度,或者在流浪汉小说中巴尔扎克笔下的巴黎和狄更斯笔下的伦敦的叙事三角。很久以前有人在同时阅读卢卡奇的《小说理论》(Theory of the Novel)和托多罗夫的《俄国形式主义者》(Russian Formalists)时感到震惊,那是一种含混的社会—形式主义思维倾向;现在,大量被淹没的文学将社会学的一面激化了,也将形式主义的一面激化了——在数据的可视化中其类别被“具体化”:线索和自由间接风格的系谱、乡村故事的同心圆、小说标题中大小和形式之间的关联。因此,当我们需要为文学实验室的第一本小册子命名时,“定量形式主义”几乎是自己出现的,成为我们研究工作的一个关键词。

定量形式主义:选择一个审美对象并还原(reduce)到一些基本的形式元素(还原,是一个正确的词语):小说还原到段落,戏剧还原到语言对话。这样做之后,你会发现自己来到“第二级形式”之前,就像亚历克斯·沃洛赫(Alex Woloch)曾经写信告诉我的那样:一种形式的形式,对“具体和真实的”文学的两次抽象,两次远离——而且正是因为这样,能够产生不寻常的分析性见解。我想到了莱昂纳多·英佩特(Leonardo Impett)从阿比·瓦尔堡(Aby Warburg)的《记忆女神图集》(Mnemosyne Atlas)中提取的“骨架”(图1);想到了戏剧网络中语言流的交叉点(图2);想到了霍尔斯特·卡茨马(Holst Katsma)最近的论文,他的形态学系列来自18世纪英国小说的“加速”(图3)及后来的稳定化(图4)。

图1

注:最上面一排六个“骨架”将潜在的图像(多梅尼哥·吉兰达约的“猎头女”和“仙女”、罗马命运女神福尔图娜、波提切利的“春天”,拉奥孔和垂死的俄耳甫斯)还原为由身体四肢组成的天使。这种纯定量的维度成功地将大多数 “激情形式”(Pathosformel)归为一类,脱离图像内容,而图像内容在不同的情况下差异很大。换言之,“骨架”是一种形式上的抽象,套用马克斯•韦伯关于理想类型的公式,它允许“比较和衡量”不同的个体情况。

资料来源:LEO IMPETT, FRANCO MORETTI. Totentanz. Operationalizing aby Warburg’s pathosformel[J]. New Left Review, 2017(107).

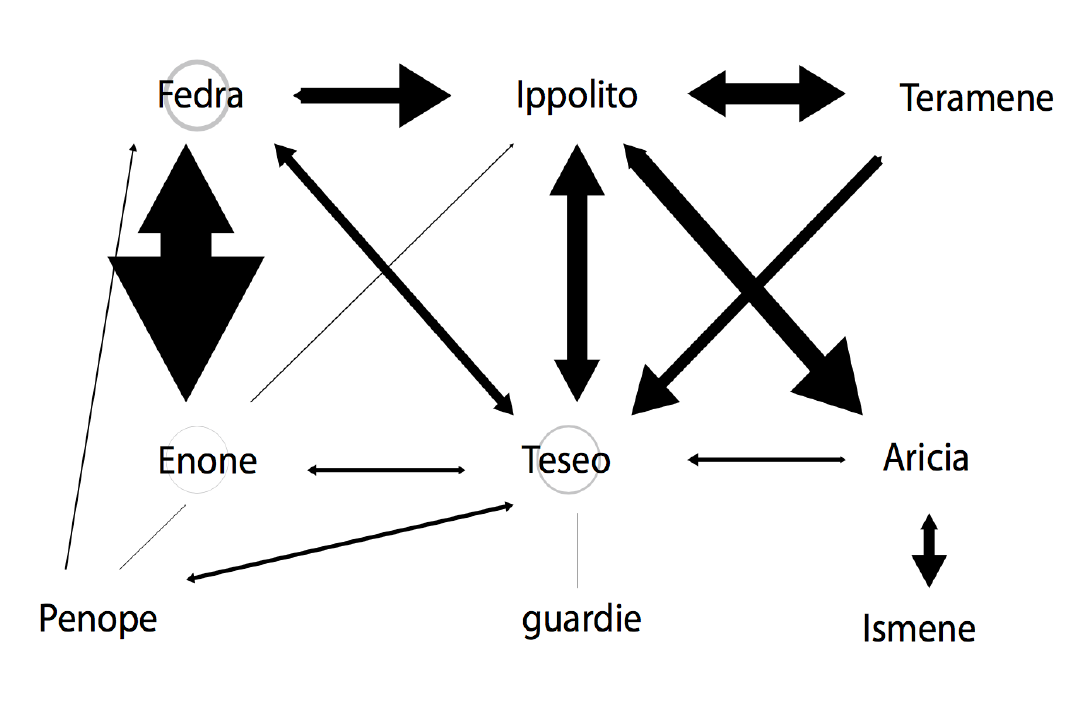

图2

注:拉辛的名剧《费德尔》(Phèdre)网络提供了一个相当于亚历克斯·沃落赫的“字符系统”(character-system)的视觉效果,显示了哪些字符之间有联系,以及它们交换的实体和方向(由边的宽度及其箭头表示)。每个测量值都突出了情节的一个不同方面。例如,费德尔与她的“心腹”厄诺娜(Oenone)说话的次数远多于与她的丈夫忒赛(Thesée)或可能的情人依包利特(Hyppolite);许多戏剧性对话具有“各向异性”(anisotropic)性质[费德拉和依包利特说话的次数远多于依包利特和她说话的次数,依包利特和阿丽丝(Aricie)之间或阿丽丝和伊斯曼娜(Ismene)之间也是如此]。又比如位列法国文学最著名独白台词之一的“德拉曼尔的叙述”(récit de Thèraméne)很奇怪地被限制在德拉曼尔和忒赛对话的边缘位置。在这方面,这个网络很好地说明了爱德华·迪克斯特胡斯(Eduard Dijksterhuis)的主张,即为了“确定事物在相互依存中的行为”,就像戏剧人物一样,“必须放弃对自然现象的文字处理,转而用数学的方式来表述它们之间的关系”。

资料来源:FRANCO MORETTI. ‘Operationalizing’. or, the function of measurement in literary theory[J]. New Left Review, 2013(84).

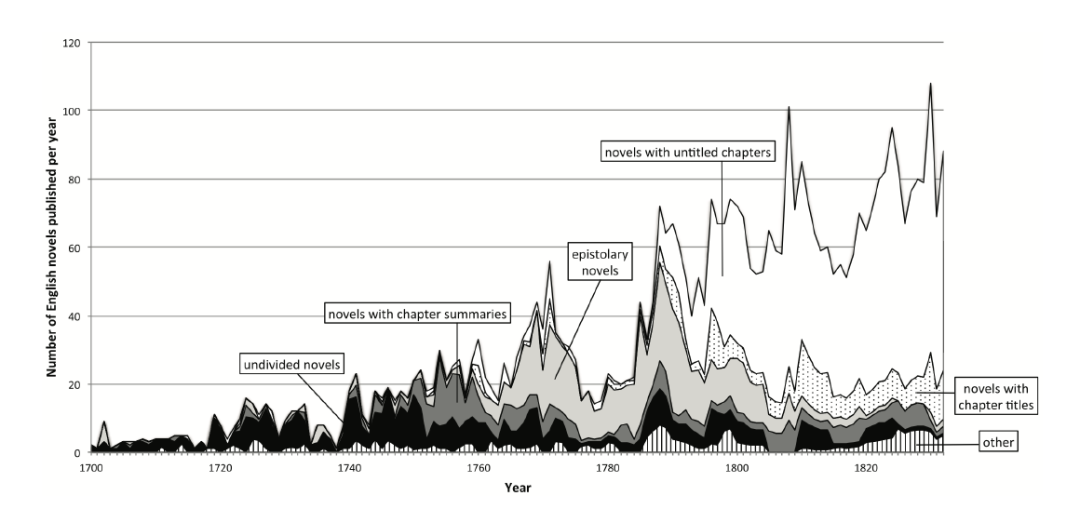

图3

注:英国小说如《鲁滨逊漂流记》的文本如岩浆一般混沌一体,没有章节分割,在飞速发展过程详细制订了一整套可能的分割方式:章节前面有一个简短的摘要(1745—1770),信件(1760—1810),由一个简单的数字或一个简短的标题表示的章节(两者都在1790—1800年间出现)。后两个形式主导了19世纪的小说,直到今天仍是最受欢迎的形式。

资料来源:HOLST KATSMA. Morphology of the Novel. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2021.

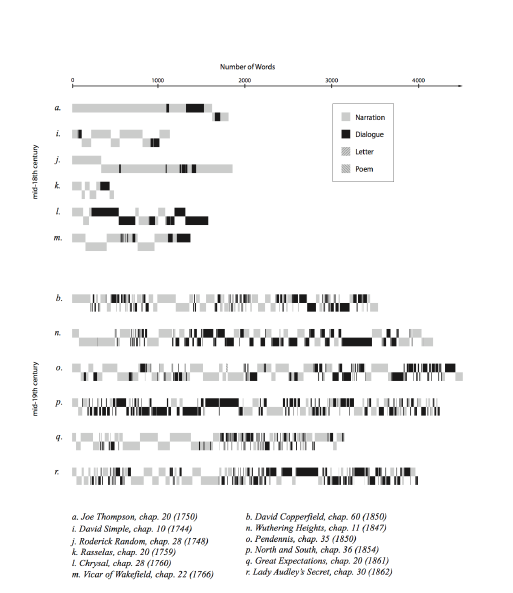

图4

注:在这12张图所代表的“章节解剖学”(anatomy of the chapter)中,灰色代表间接叙述,黑色代表直接表述。该图显示了一个明显的转变,即从十八世纪中期典型的非此即彼的模式(一个章节在一个或另一个语体风格中只有不多的长段落),转到一个世纪后人们见到的无休止的前后呼应。在缺乏能够划分直接和间接言语的“符号系统”的情况下(到1800年才稳定下来),小说家们必须避免在表征世界和表达人物情感之间出现任何混淆;然而,一旦外部和内部的区别变得更容易传达,作家就可以更自由地混合这两个层面。因此,一个单一的形式惯例,跟着两个平行序列,可以捕捉到小说表现世界的方式的重大转变。

资料来源:Holst Katsma, Morphology of the Novel, Harvard University, 2021.

在最好的情况下,这些形式的形式成为批评工作的新对象,正如制图师们的格言:图像“价值千言”,因为它们可以激发出千言万语。这是定量形式主义不同寻常的诊断天职,其重点是“局部”互动,如连续的叙事片段,或身体四肢形成的角度。普罗普在《民间故事形态学》的开头写道:我将研究“各部分……之间以及与整体的关系”。在我们最幸运的时刻,我们也可以这样说。这并不是说在概念上与普罗普的模式可以相媲美;但方向是一样的——一种分析性的推动力打破了文学研究、甚或是整个人文学科的典型方法:

狄尔泰(Wilhelm Dilthey)将浪漫主义学者和神学家弗里德里希·施莱尔马赫(Friedrich Schleiermacher)的发现称为“阐释的循环”(Zirkel im Verstehen),即在语文学中,认知不仅是通过从一个细节到另一个细节的逐步推进,而且是通过对整体的预期或预测来实现,因为“细节只有通过整体才能理解,对细节的任何解释都以对整体的理解为前提”。

整体是理解每个细节的前提;整体是多个细节相互作用产生的结果。一边是阐释学的理解,另一边是定量形态学的主张,没有比这两者更鲜明的对比了,因此也没有比这更好的试验场:什么东西一种方法能看到而另一种方法看不到?它们各自的优点、缺点和局限是什么?人们如何在它们之间进行选择、为什么选择?……

那是一个进行思想争辩的好时机,却静寂无声。首先是因为文学理论停滞不前,其旧体制又对定量研究这个新来者不屑一顾。但责任并不只在一方。定量研究在早期阶段一直固定在明确的概念性问题上:例如,戏剧对话中的权力关系,或者小说传统中的人类经验表述。只有不多的文本、很少的数据和基础运算,但却分类明确,并且直接关连理论知识。随着数字人文学科的出现,天平开始倾斜:统计方面实现了更大的复杂度——但它与文学理论的联系被切断了。几个月前,在准备这些回顾性的思考时,我阅读了领先的数字人文科学杂志《文化分析》(Journal of Cultural Analytics)在过去一年半中发表的文章:17篇文章有近千条脚注,仅提及吉奈特(Gérard Genette)和詹明信(Fredric Jameson)两三次;提及弗莱(N. Frye)、什克洛夫斯基(Viktor Shklovsky)和本雅明(Walter Benjamin)各一次。我肯定会有遗漏,但情况很清楚。至于社会科学和自然科学领域,沉默更甚。

为什么会发生这种情况?可能是因为数据库和算法的相遇产生了如此强大的研究实践,对它而言似乎自己就足够丰富每次进入一个语料库,你都会发现一些东西。这很神奇。不是每个人都会赞同《连线》(Wired)杂志关于“理论终结”和“科学方法过时”的反动论调;但许多人正是这么做的。既然实证研究成果不断涌现,理论解释可以等等。再等等。再等等。就这样,一直没有新的理论见解。荒谬的结果是:文学研究被数学化了——而且失去了它的科学追求。

的确,通常的答案是,没有新的理论见解,毕竟时间太短了!事实上,时间已经太长了。我们的知识重大转折总是从理论猜想开始的:大胆赌注,之后紧接着一系列具体研究。然而数字人文却出现了相反的情况:短期研究排山倒海而来,却没有知识的整合。

定量转向改变了我们对文学的理解吗?当然,有些东西已经改变了。抽象化无疑是一个巨大的转变,对形态空间的分析探索,或者对“尺度”(scale)概念的兴趣也是如此。但有些变化并不是之前看起来可能发生的。也许,我们只是没有准备好使用数字语料库和工具——深层意义上的没有准备好,而不是因为我们不懂统计学。你可以研究和学习统计学;难的是有科学想象力,这种想象力赋予自然科学非凡的智慧胆识。如果我们能有这样美好的理论就好了……

我们能在某一天做到吗?

排版:孟繁爽

校对:万沛涵、高歌

学术活动

学术活动